7月といえば?行事・旬の食べ物・見頃の花・服装のポイントまで、7月について徹底紹介

憲法記念日といえば、4月末から5月初めにかけての大型連休であるゴールデンウィークの一部です。

何気なく毎年過ごしているけど、実際、憲法記念日がどのような祝日なのか知らないという人も多いのではないでしょうか?

この記事では、5月の祝日である「憲法記念日」について紹介します。

「憲法記念日っていつ?」「どんな祝日?」といった疑問を、わかりやすく丁寧に解説します。

「憲法記念日」は、日本の国民の祝日の一つです。

ここでは「憲法記念日はいつなのか」や、憲法記念日を含む「ゴールデンウィークの連休」について解説していきます。

憲法記念日は、毎年5月3日に固定されている祝日です。

この祝日が誕生したのは、戦後の日本が新たな国づくりを進めていた1948年(昭和23年)。この年、日本政府は「国民の祝日に関する法律」を制定し、憲法記念日を含む9つの祝日を決めました。

なお、今年(2025年)の憲法記念日は土曜日にあたります。

憲法記念日は、ゴールデンウィーク(GW)の一部でもあります。

ゴールデンウィークとは、4月末から5月上旬にかけての大型連休のことです。

主に下記の祝日で構成されます。

ゴールデンウィークは5月の祝日が3日間続くため、毎年最低でも3連休、そして昭和の日や土日、振替休日と繋がると、さらに長い連休になることもあります。

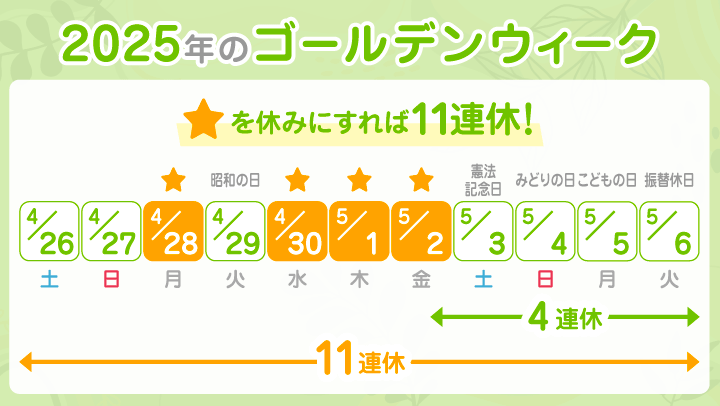

2025年のゴールデンウィークは、5月3日(土)~5月6日(火)の4連休です。

ただし、途中にある4日間の平日に、休暇を取得することで最長11連休にすることができます。

ここでは、憲法記念日は何の祝日なのか、そもそも日本国憲法とは何かについて紹介します。

憲法記念日は、日本国憲法が施行されたことを記念する祝日です。

この日は、単に「憲法ができた日」をお祝いするだけではなく、これからの国の成長を期待する日でもあります。

日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、その半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。

また、この日を中心に、毎年5月1日から7日まで「憲法週間」が設けられています。

日本国憲法の意義を広めるため、各地で憲法をテーマにした講演会や展示、討論会が行われます。

日本国憲法とは、日本の法で最も強い効力を持つ「最高法規」で、すべての法律はこの憲法にしたがって作られています。

憲法があることで、政治の仕組みや国民の権利・自由がしっかり守られます。

日本国憲法は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という3つを基本原則としています。

国の政治を最終的に決める権利は国民にある

すべての人が生まれながらに持っている人権は侵害されないこと

戦争を放棄し、戦力を持たないこと

法律ができると、まず「公布」という形で発表され、その後、決められた日に正式に施行されます。

「憲法記念日」を決める際には、その日付を施行日の5月3日にするか、公布日の11月3日にするか議論になったようです。

それに伴い、憲法に関係する祝日は2つ定められました。

日本国憲法が施行された日

日本国憲法が公布された日

ただし、「文化の日」は憲法の日ではなく「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として祝日になっています。

憲法を記念する日は、日本だけでなく、世界のさまざまな国にもあります。

ここでは、アメリカ、ポーランド、ノルウェー、フランスの憲法記念日を紹介します。

アメリカの憲法記念日は、毎年9月17日。

1787年9月17日にアメリカ合衆国憲法が署名されたことを記念し、祝日ではありませんが、式典などが開かれます。

ポーランドの憲法記念日は、偶然にも日本と同じ5月3日。

この日は、ポーランド・リトアニア共和国が1791年に制定した「5月3日憲法」を記念する祝日です。各地でコンサートやパレードが開催され、教会では祝日のミサが行われます。

ノルウェーの憲法記念日は、毎年5月17日。

1814年5月17日にノルウェー憲法が制定されたことを記念し、各地で子どもたちを中心にパレードが開催され、民族衣装を着てお祝いをします。

5月3日の憲法記念日は、日本国憲法が施行されたことを記念し、これからの国の成長を祝日です。

また、憲法記念日は4月末から5月始めにかけてのゴールデンウィークの一部です。

「なかなか長期休みが取れない…」という会社員の皆さんも、この機会に旅行の計画を立てたり、普段できないことにチャレンジしたりと、ぜひ連休を満喫してください。