退職時に最終給与から引かれる住民税の「一括徴収」とは?【税理士監修】

会社を辞める際には「退職届」を提出する必要があります。

しかし「退職届って何を書けばいいの?」「退職願とは違うの?」「いつ渡せばいいの?」と、ルールが分からずに心配な人も多いのではないでしょうか?

この記事では、退職届を書き、提出するために必要な情報を徹底解説していきます。

退職届は、退職の決定を正式に伝えるための書類です。

これを書いて提出することで、会社側に「この日に仕事を辞めます」と通知することができます。

退職届には、自分がいつ辞めるのか、辞める理由を簡単に書きます。

これを提出することで、会社側もあなたの退職の準備を始めることができます。

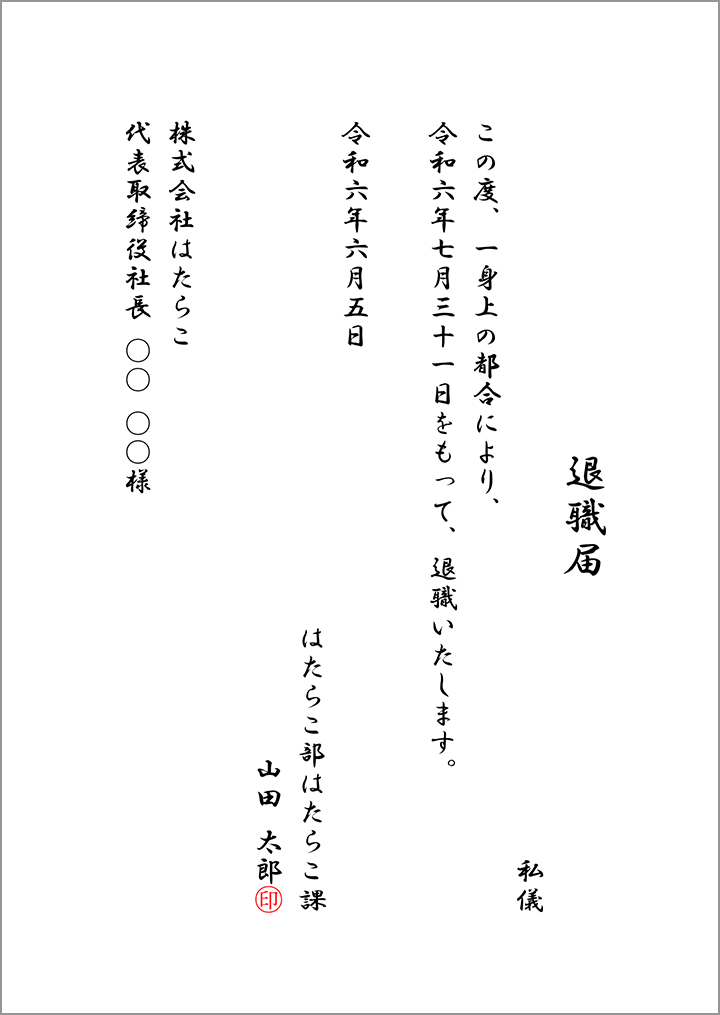

■退職届の例

退職届は、「退職することが確定して、その退職日が決まった後」に会社に提出します。

まずは、上司に退職の意思を伝え、退職日の合意を得てから提出しましょう。

一般的には、直属の上司や人事部に直接手渡しで提出します。

多くの会社では、就業規則に「退職届はいつまでに提出するか」や「誰に渡すか」が書かれているので、確認することが大切です。

退職届と似たような書類に「退職願」と「辞表」があります。

一般的な会社員の場合、退職願を退職届の前に提出することがありますが、辞表を使うことはないでしょう。

目的 | 会社に退職の意志を伝えるための書類 |

|---|---|

提出タイミング | 一般的には、上司に退職の意思を伝える際に直接手渡し |

使う人 | 会社員 |

ただし、退職を願い出る際には、書面の退職願は必ずしも必要ありません。口頭で伝えてもかまいません。

目的 | 務めている役職を辞めることを届け出るための書類 |

|---|---|

提出タイミング | 辞任の意思が固まった後 |

使う人 | 社長・取締役などの経営陣や、公務員 |

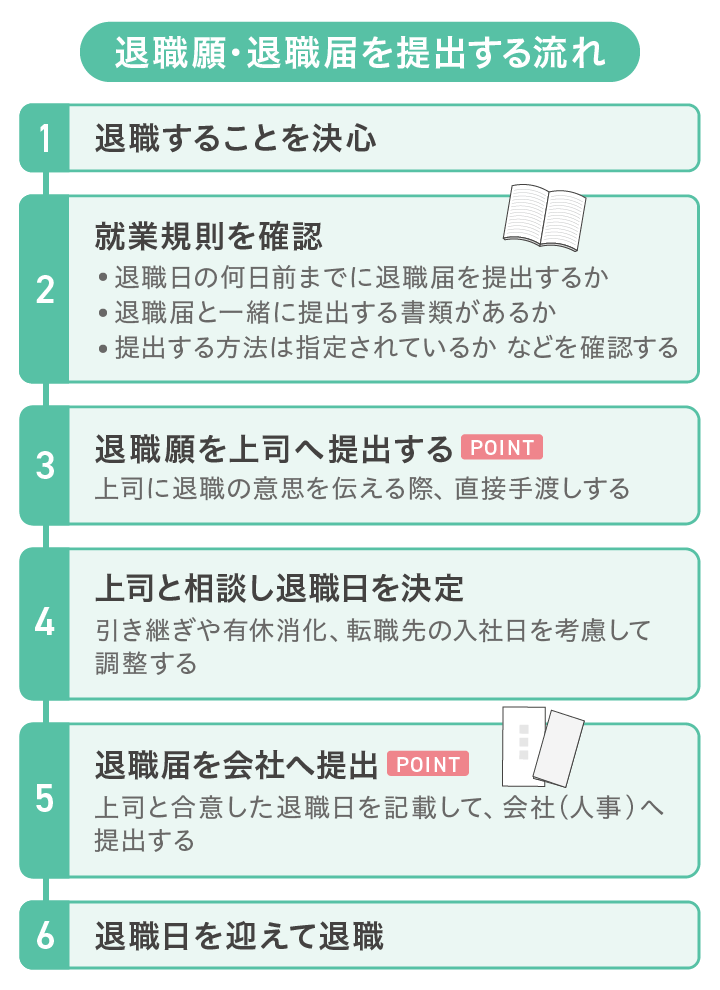

はじめに、会社の就業規則で退職に関する決まりを確認しましょう。

就業規則とは、その会社で働く上でのルールブックのようなものです。

たとえば、以下のようなことを確認をします。

「退職日のどのくらい前までに、退職届を提出しなくてはならないか」

「退職届と一緒に提出する書類があるか」

「提出する方法は指定されているか」

次に、直属の上司にアポイントをとって、退職の意思を伝えます。その際に退職願を提出し、退職日を確定させます。

これらの準備ができてから、退職届を書きはじめましょう。

ここでは、「退職届」だけでなく、あわせて必要になる「退職願」の書き方も一緒にご紹介します。

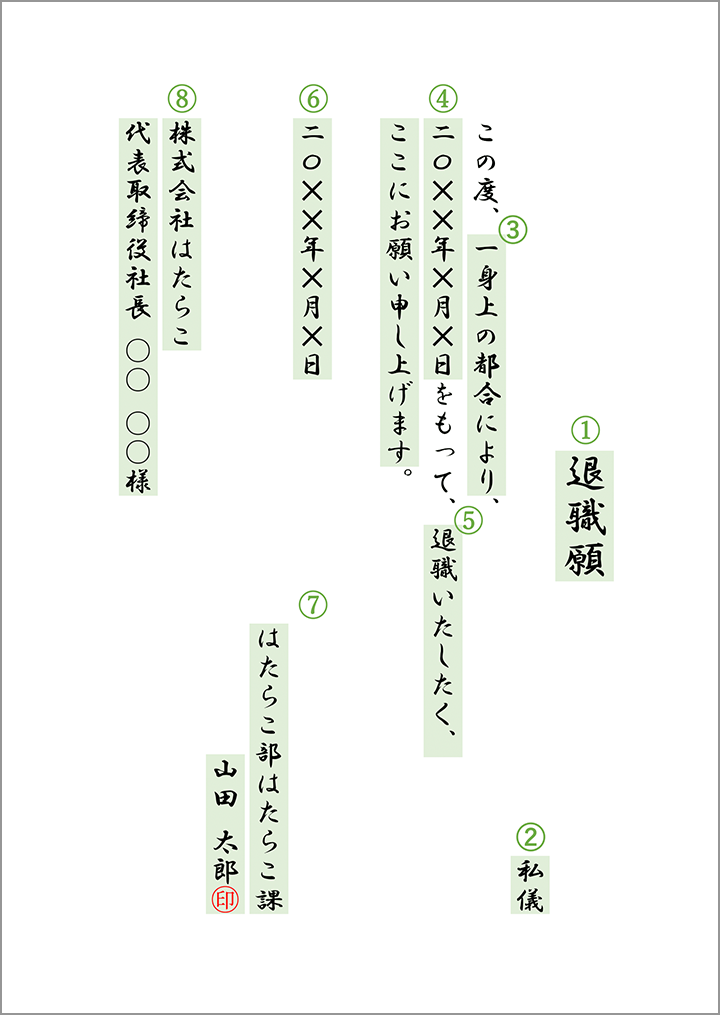

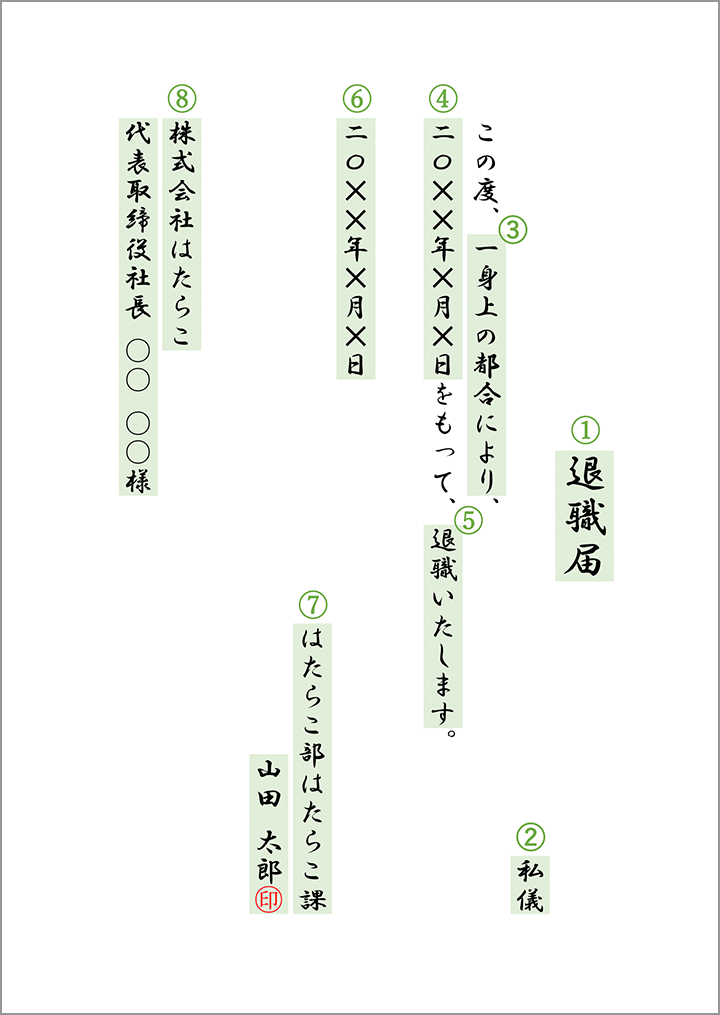

退職願や退職届は、このように縦書きが一般的です。

■ 退職願の見本

■ 退職届の見本

退職願・退職届に必要な内容は次の8つです。

書類の冒頭に「退職願」または「退職届」と記載します。

これで、会社側に何の書類かすぐに伝わります。

本文の一行目の下部に「私儀」と記載します。

これは「わたくしごとではありますが」という意味で、文書の書き出しに使います。

自己都合退職の場合は、具体的な理由ではく「一身上の都合」だけでかまいません。

しかし会社都合退職の場合には、「事業縮小のため」などの具体的な退職理由を記載します。

これは、自己都合か会社都合かによって、退職後の雇用保険の受給内容が変わるからです。

「退職願」には希望する退職日を、「退職届」には上司と合意した退職日を記載します。

年の表記は西暦でも和暦でも構いませんが、書類内で統一することが大事です。縦書きの場合は、一般的に漢数字を使用します。

退職願は「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」と結び、退職届は「退職いたします」と結びます。

実際に書類を提出する日付を記載します。

年の表記は、退職日と揃えましょう。

自分の所属と氏名を、下部に記載します。

印鑑が必要な場合はシャチハタを避け、正式な印鑑を使用しましょう。

会社の最高経営責任者に宛てて、役名とフルネームを自分の名前より上に記載します。

敬称は「殿」または「様」を付けます。

退職届を手書きする場合は、黒のボールペンや万年筆を使用します。

その際、消えるボールペン(フリクションペンなど)はNGです。

退職届は重要な書類なので、後から消えてしまったり修正されたりしないよう消えないペンで書きましょう。

また、便箋は白くて罫線の入ったものを選びます。

ビジネス用のシンプルなデザインが適しています。罫線があると、文字を揃えてまっすぐ書きやすいです。

もし書き間違えてしまった場合には、修正液を使わずに新しい便箋に書き直しましょう。

修正液を使うと見た目が悪くなり、正式な書類としてふさわしくありません。

退職届は社内手続きに使う書類なので、他の社内文書と同じようにパソコンで作成しても問題ありません。

パソコンで作成する場合も、縦書きが一般的ですが、横書きでも問題ありません。横書きのほうがパソコンで作成しやすい場合は、横書きで作りましょう。

また、パソコンで退職届を作成する場合には、テンプレートを使うと簡単に作ることができます。サイズはB5かA4で印刷してください。

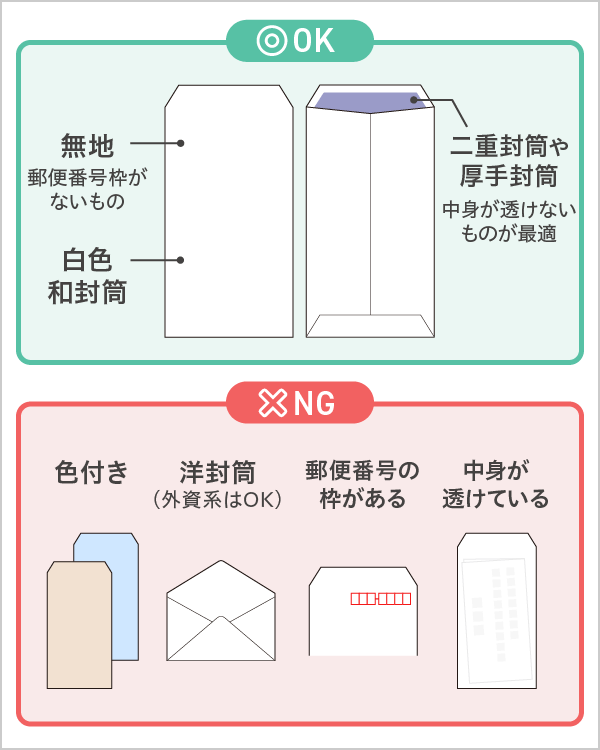

封筒は、郵便番号の枠が印刷されていない、白で無地のものを選びましょう。

このような封筒は「白封筒」や「二重封筒」と呼ばれます。

封筒の大きさは、中に入れる書類がB5サイズの場合は長形4号、A4サイズの場合は長形3号を使用します。

書類は三つ折りにして封筒に入れましょう。

■ OKな封筒とNGな封筒

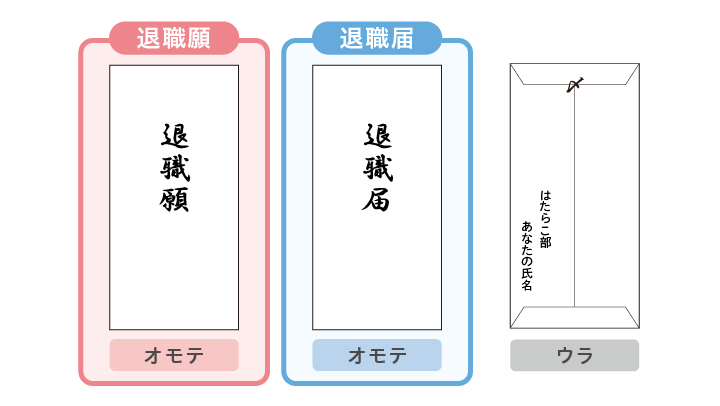

封筒の表面には「退職願」または「退職届」と書きます。

これで、何の書類かが一目で分かるようになります。

封筒の裏面には、自分の所属と氏名を書き、封筒を糊付けした後は、封がしっかり閉じていることを示すために、「〆」印を書いてください。

■ 封筒おもて・うら

退職願、退職届は書けましたか?

提出する前に、今一度チェックリストをつかって確認しておきましょう。

A. 基本的に、提出した退職届は撤回することができません。

退職届を出す前によく考えて決断しましょう。

A. 法律では、退職届をメールで提出してはいけないという決まりはありませんが、社会人のマナーとしては手渡しするのが一般的です。

ただし、体調不良で出社できない場合や入院中などの理由がある場合は、上司に相談してメールで提出することも可能です。

A. 会社からの要請で退職する場合は、会社の手続き上必要な場合に提出します。

提出する際は、退職理由に「事業縮小のため」など、会社都合であることを具体的に記入しましょう。

A. 直属の上司が受け取ってくれない時は、さらに上の上司や人事に相談します。

退職願を受理してもらえない場合は、まず上司に「退職の意思は変わらない」ことをしっかり伝えましょう。

それでも受理してもらえない場合は、さらに上の上司や人事部に直接相談します。

それでも受理されない場合は、内容証明郵便を使って郵送する方法もあります。

解決するのが難しそうな場合は、労働基準監督署(労基署)に相談しましょう。労基署は、労働者と会社の間のトラブルについて相談に乗ってくれます。

この記事では、退職届についての基本的な情報から具体的な書き方、提出方法まで解説しました。

スムーズな退職手続きのためにも、退職届の正しい書き方を身につけ、会社のルールに則って提出することが大切です。

退職を検討している人は、必要な書類や手続き、期限など、退職の全体像をあらかじめ把握し、円満に退職を進めましょう。